Experiencias estudiantiles en la educación superior

François Dubet

Universidad de Burdeos, Francia

Las experiencias de los estudiantes en la educación superior (ES) han sido ampliamente transformadas por el proceso de masificación, el cual sustentó la diversificación del cuerpo estudiantil, y, como resultado, de los motivos para estudiar y del significado otorgado a estudiar en la ES.

El concepto de experiencia social de los estudiantes apunta menos a describir de manera precisa las experiencias individuales vividas en la educación superior, que a captar su pluralidad a través de la producción de una clasificación o tipología. De hecho, durante los últimos cincuenta años, el proceso de masificación de los sistemas de educación superior ha cambiado profundamente la experiencia estudiantil. Aunque la masificación no siempre es equitativa y democrática, ha generado diversificación y segmentación en el mundo de los estudiantes. Al mismo tiempo, la oferta de ES se transformó con la multiplicación tanto de instituciones de educación superior (IES) como de las carreras propuestas. Como consecuencia, la “demanda” estudiantil y la “oferta” de educación superior han abierto el espacio para experiencias estudiantiles, maneras de ser estudiantes y de estudiar, profundamente diversas.

Los antiguos roles y “tareas” del estudiante cuando la educación superior estaba reservada para la élite social y académica, se reemplazan por experiencias estudiantiles que movilizan la capacidad de los actores para construir sistemas de significados y de motivaciones. En la universidad de masas, los estudiantes ingresan con roles sociales menos definidos y están “obligados” a construir su propia experiencia, su propia manera de ser un estudiante. De ahora en adelante, se debe oponer una rígida tipología de estudiantes a un mecanismo y a una combinatoria de motivos y de principios, mediante los cuales los actores construyen sus experiencias y a sí mismos (Dubet 1994a; Jary y Lebeau 2009).

Sin embargo, este trabajo subjetivo no se desarrolla en un vacío social e institucional, y es importante cuestionarse sobre las diversas restricciones académicas, económicas y culturales que recaen sobre los actores. Cabe preguntarse si los marcos y concepciones de justicia académica y social, que dirigen la política y las organizaciones universitarias, no podrían concebirse como políticas fuertemente arraigadas en tradiciones nacionales. Mientras que a nivel individual las experiencias académicas parecen diversificarse hasta el infinito, a nivel social parece que todas esas formas de ser un estudiante participan de modelos nacionales. Todo es cuestión de escala de observación y de construcción de los objetos.

De la universidad de élites a la universidad de “masas”

Durante mucho tiempo, la descripción del estatus y del modo de vida de los estudiantes parecía relativamente simple, al punto de comprenderse con algunos clichés. La escasez relativa de estudiantes, menos de 5% o 10% de la juventud de países ricos hasta la década de 1960, y el pequeño número y la relativa “rareza” de universidades instaladas en unas pocas ciudades, podía derivar en la creencia de que el mundo estudiantil era relativamente homogéneo.

Hasta mediados del siglo XX, los estudiantes eran jóvenes, en una menor frecuencia mujeres, de buena cuna, de la clase media alta y de la burguesía; estaban destinados a ocupar las principales funciones económicas, las profesiones liberales, y altos cargos en la administración. El mundo estudiantil podía entonces parecer relativamente homogéneo y unido, por nacimiento, a la gran cultura literaria y científica. Ese mundo podía parecer el más homogéneo, ya que los estudiantes habían sido minuciosamente seleccionados durante sus estudios secundarios, los cuales también estaban reservados para la élite cultural y social. La selección académica y social parecía producir una experiencia estudiantil relativamente coherente y armoniosa.

En este contexto, los estudiantes estaban seguros de la utilidad y del beneficio social y profesional de sus estudios. Hasta principios de la década de 1960, en la mayoría de los países ricos, el hecho de que los diplomas de educación superior fueran poco comunes podía garantizar la eficiencia profesional y financiera. Esta confianza utilitaria podía así asociarse con una extensa moratoria juvenil, con un período de vida abierto, libre y “aventurero”, un tanto “bohemio”, ya que el futuro profesional estaba ampliamente garantizado. Múltiples testimonios literarios evocan una experiencia estudiantil vivida como un momento de libertad y de experimentación cultural, ideológica y política. Los estudiantes de una universidad malthusiana y elitista podrían haber tenido una relación un tanto más crítica y desprendida de la vida social y política, una mente un tanto más “anti burguesa”, al estar seguros de acceder a la burguesía. Como expuso Jean-Paul Sartre con respecto a Francia: el bachillerato es un certificado de entrada a la burguesía.

A la sombra del joven anti burgués, la literatura plasmó el retrato de un estudiante pobre, que forja su ascenso social y cultural, porque su excelencia académica le permitió escaparse milagrosamente de la selección social y cultural de los estudios secundarios. Jules Vallés había dibujado el retrato de un miserable bachiller: “Dedico este libro a aquellos que se alimentaron de Griego y Latín y han muerto de hambre”. Es la “pobreza en el medioambiente estudiantil”, pobreza intelectual y moral, denunciada por los situacionistas en Francia en 19661. Recordemos el testimonio de Richard Hoggard (1970) acerca del desarraigo y la aculturación de un estudiante brillante proveniente de la clase trabajadora.

Estos retratos literarios de la experiencia estudiantil podrían parecer un tanto más probables cuando la oferta de educación superior era, al mismo tiempo, limitada y relativamente homogénea. En el mundo anglosajón, inglés y norteamericano, predomina el modelo del campus alejado de la ciudad, que impone su forma de vivir, sus asociaciones y fraternidades, sus ritos, sus uniformes, sus actividades deportivas; un mundo que mezcla exigencia, trabajo, libertad y comunidades juveniles. En Europa latina y germánica, las universidades no supervisaban la vida de los estudiantes con el mismo rigor, sino que las antiguas ciudades universitarias como Bolonia, Coímbra, Heidelberg, o Salamanca, o el barrio latino en París, fomentaban una sociabilidad estudiantil singular y relativamente autónoma. En todos estos contextos, los estudiantes accedían a una forma de vida y a un imaginario social relativamente homogéneo, aun cuando cada universidad, cada facultad, cada disciplina, y cada ciudad ofrecía sus propios marcos académicos, sus circunstancias de vida, y sus costumbres.

La experiencia estudiantil de éste período relativamente elitista se resume en un libro que se hizo famoso en Francia: Les Héritiers. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1964) oponen dos figuras estudiantiles allí. La primera es la del heredero social y académicamente destinado a los estudios superiores, y que combina la familiaridad con la cultura universitaria, con un distanciamiento aristocrático hacia las restricciones académicas. La segunda figura es la del académico proveniente de un antecedente más modesto, y que es guiado por la seriedad, por la conformidad académica y por la preocupación por su futuro profesional. Aunque esta pintura aún domina ampliamente la sociología francesa de la educación, ya no parece ser capaz de dar cuenta de la diversidad actual de las experiencias y condiciones estudiantiles. Los sociólogos recurren a él porque aparece como un punto de referencia estable en un mundo estudiantil convertido en “ilegible”.

Estos breves retratos sociológicos y relativamente literarios ya no incluyen la totalidad de la experiencia estudiantil, debido a dos grandes factores. El primero es obviamente la masificación de la educación superior. Cuando se ha multiplicado por más de tres, o más de cinco, la porción de la franja etaria que ha accedido a la educación superior durante los últimos 60 años, ya no resulta posible describir a los estudiantes como una juventud burguesa y aristocrática y, en una minoría, como una juventud popular y virtuosa seleccionada por su excelencia académica. Sin duda, estas dos figuras estudiantiles aún existen, pero no conforman la totalidad del mundo estudiantil. La mayoría de las clases medias y una porción no insignificante de las clases populares accede a la educación superior, y esos estudiantes no son ni herederos ni académicos (Félouzis, 2001). Se han multiplicado las carreras escolares, los orígenes sociales, culturales y nacionales de los estudiantes. Esto no significa que los públicos estudiantiles sean el reflejo de las sociedades, ya que los más desfavorecidos y los estudiantes con bajo rendimiento académico no acceden a la educación superior, pero algo es seguro: más allá de los segmentos más selectivos de los sistemas universitarios, los estudiantes ya no tienen la homogeneidad que se asumía. Un gran número de los estudiantes trabajan: muchos, en Suecia, por ejemplo, son empleados relativamente mayores que retoman sus estudios. En Francia, donde se supone que los estudiantes estudian a tiempo completo, más del 40% tiene “pequeños empleos”. Los estudiantes provenientes de minorías culturales o del extranjero no son una excepción. La carrera “perfecta”, sin desvíos ni reorientaciones, no es ya la norma frente a itinerarios más o menos caóticos, y algunos estudiantes no completarán nunca su ciclo de formación. Brevemente, los estudiantes ya no pueden ser vistos a través de los ojos de las universidades selectivas como Cambridge, Oxford, Harvard, o ni siquiera la Sorbona desde mayo de 1968.

Además de la masificación del público estudiantil, hay una evolución con efectos aún más considerables: por doquier, los sistemas de educación superior simultáneamente se han expandido, diversificado y organizado en una jerarquía (Green, 1997). En todas partes, las antiguas universidades han expandido su oferta educativa; la lista de grados y maestrías ha crecido incesantemente. En todas partes se han abierto escuelas y universidades, especialmente en pequeñas ciudades; de esta manera se pudo ver universidades provinciales y municipales multiplicarse junto a establecimientos de educación superior públicos o privados que apuntan a un segmento preciso de formación profesional. En todas partes, los sistemas públicos se expandieron al mismo tiempo que los establecimientos privados se multiplicaban, a veces sin control como en Chile. Esta “explosión” de la educación superior está mecánicamente asociada a una continua jerarquización. Cada establecimiento, quizás cada carrera dentro de cada establecimiento se distingue por su prestigio, sus recursos financieros, el costo de los estudios, y por su nivel de selectividad académica; y cada persona a cargo de una escuela, un departamento, una facultad, o una universidad sabe bien que está en competencia con otros para atraer profesores, investigadores, estudiantes y recursos financieros. La obsesión por los rankings nacionales e internacionales se ha vuelto común. Mientras que algunos juegan en una escena internacional, otros lo hacen a nivel local, mientras que algunos pueden elegir lo mejor, otros apenas lo logran, mientras que algunos son generalistas, otros son profesionalistas. Más que la masificación del público estudiantil, la expansión, la diversificación, y la jerarquización de la oferta de educación superior caracterizan las últimas décadas, y el movimiento no está cerca de detenerse. Se puede incluso cuestionar si continúa siendo razonable hablar de sistemas universitarios.

Si se cruzan la masificación/diversificación del público estudiantil con la masificación/diversificación de la oferta de educación superior, hay escasas probabilidades de que los clivajes se superpongan. Sin duda, se encontrarán alumnos “excelentes” y favorecidos en los sectores y establecimientos más prestigiosos, y estudiantes “mediocres” y desfavorecidos en los establecimientos menos prestigiosos y más cercanos al hogar. Sin embargo, hay que ser consciente de que numerosas excepciones confirman las reglas, y, especialmente que, entre estos dos extremos, la diversidad de orígenes, de carreras, de niveles académicos, de circunstancias de vida, de costos, y de beneficios esperados es indudablemente la regla.

Con el fin de evitar las tipologías y clasificaciones de estudiantes en grupos asumidos como homogéneos, nuestro modo usual de razonar debe cambiar y partir del principio de la diversificación. En lugar de utilizar las variables “objetivas” tradicionales, parece más prudente partir de la experiencia de los actores para ver qué factores sociales influyen en ella. Cuando los mecanismos de objetivación no funcionan, se puede elegir una perspectiva global, aunque esto implique volver a un razonamiento más explicativo. En ese sentido, la sociología de la experiencia designa menos un objeto sociológico que una estrategia de investigación, cuando los métodos clásicos se deslizan sobre las categorías tradicionales (Ainley, 2008; Brennan y Osborne, 2008; Roberts, 2007).

El significado de los estudios y de la experiencia estudiantil

En lugar de partir de la pregunta “¿quiénes son los estudiantes?”, preguntémonos “¿por qué los estudiantes estudian?”. En lugar de partir de tipologías demasiado breves o demasiado complejas, definamos a los estudiantes por la manera en la que construyen su relación con los estudios, o, para decirlo de otro modo, por la manera en la que construyen su experiencia.

Con este modo de plantear un problema se asume que se hace foco en la sintaxis de motivos, la cual estructura la experiencia estudiantil. Inspirándose en la tipología de Weber (1971) de los “tipos puros ideales”, en algunos estudios y, más extensivamente, en la tradición sociológica, es posible distinguir tres familias de motivos, tres buenas razones para estudiar (Dubet, 1994b).

Integración. Aquí, integración define las razones subjetivas y culturales que resultan de la socialización de los individuos. A grandes rasgos, es el habitus académico y social interiorizado por los estudiantes que forman parte de un aprendizaje superior. Privilegio de los herederos, la interiorización de un conjunto de motivaciones y competencias le atribuye significado a los estudios que se “explican a sí mismos”: se estudia porque así debe ser, porque se ha sido preparado para hacerlo, porque el mundo universitario resulta familiar aún antes de alcanzarlo.

Se sabe que la sociología de las desigualdades académicas insistió fuertemente sobre ese tipo de patrón recurrente, que es sin duda real para la porción de los estudiantes cuyos padres realizaron estudios prolongados y la socialización académica los preparó para la “labor estudiantil”: como los trabajadores podían ser preparados para la fábrica y las chicas para el matrimonio, estos estudiantes eran “formados” para estudiar. Este sistema de patrones recurrentes, sin embargo, está lejos de ser satisfactorio y de tener un alcance general.

Por un lado, se puede plantear la hipótesis de que la masa de nuevos estudiantes dista mucho de ese conjunto de disposiciones. Más bien, muchos descubren la educación superior como un mundo extraño, en el que la adquisición de códigos, valores y formas de trabajo exige una prolongada y difícil tarea de aculturación. Una tarea tan dificultosa, además, que muchos quedan atrás, se reorientan o abandonan sus estudios. Por otro lado, la oferta universitaria en términos de integración estudiantil es extremadamente diversa y desigual. A menudo, las universidades, escuelas e institutos más prestigiosos, que por lo general ofrecen carreras basadas en una selección para el acceso, son instituciones robustas que brindan un entorno de trabajo sólido, una vida grupal densa y a veces rituales de integración para los estudiantes. En este caso, en estas instituciones no sólo se reclutan estudiantes que interiorizaron más profundamente los códigos y valores de los estudios superiores, sino que además se refuerzan dichos códigos y valores como parte del trabajo institucional con el fin de crear un espíritu compartido, un “patriotismo universitario”, una pertenencia a un grupo, una manera de ser estudiantes, gracias a los rituales, a las redes de graduados, a una solidaridad del auditorio, etcétera. Alternativamente, en el polo opuesto del rango de la oferta académica se encuentran los establecimientos considerados por los estudiantes como anómicos, incapaces de integrar; con frecuencia los estudiantes no comprenden cómo se organiza su educación, desconocen lo que se espera de ellos, y son tan numerosos y diversos que se sienten solos en en la multitud de los auditorios. Brevemente, ni su habitus académico y social, ni las normas de las instituciones, ni los lazos de solidaridad consiguen constituir una base de valores y normas de integración capaces de orientar y dar sentido a su “labor estudiantil.” (Durante un estudio llevado a cabo a mediados de los años 90, observé que muchos estudiantes desconocían, luego de 2 años de estudio, quién dirigía su facultad y qué trabajo se esperaba de ellos, que no tenían amistades en la universidad, y que volvían cada fin de semana a estar con su familia y sus amigos de la escuela y el barrio).

Nuevamente, nada permite pensar que las disposiciones académicas interiorizadas, y las ofertas de integración de las diversas instituciones, están perfectamente ajustadas. A menudo, las “pequeñas escuelas” y las “pequeñas universidades” integran profundamente los orígenes modestos de sus estudiantes, mientras que las universidades generalistas y anómicas acogen estudiantes académica y socialmente más favorecidos. Se puede a su vez imaginar que el incremento en el número de estudiantes extranjeros y de aquellos que retoman sus estudios luego de una vida profesional, aumenta nuevamente debido a la complejidad del encuentro entre la “oferta” y la “demanda universitaria”. Por lo tanto, no debería resultar satisfactoria una tipología simplista que dependa de la densidad del habitus universitario de los estudiantes y de las instituciones.

El proyecto profesional. Los estudiantes estudian porque esperan una utilidad profesional, porque esperan que sus títulos académicos se traduzcan en puestos de trabajo e ingresos. En este sentido, es relativamente sencillo distinguir carreras que brindan un objetivo de profesionalización de aquellas que no lo hacen o no pueden hacerlo, aquellas que ofrecen una calificación y aquellas que ofrecen un nivel académico. Las primeras son generalmente selectivas como para controlar el flujo de estudiantes y su adecuación a ciertos segmentos del mercado laboral: las pasantías y las relaciones con las empresas son parte de la formación, los médicos se seleccionan y se forman en el hospital, los ingenieros y futuros ejecutivos son seleccionados y realizan numerosas pasantías en grandes compañías, y así sucesivamente. Las redes universitarias aseguran el acceso al trabajo y profesionales forman parte de las clases. Para los estudiantes de estas carreras, el sentido de su experiencia es claro, trabajan con la esperanza de obtener un puesto laboral preciso y, nuevamente, dichas carreras están entre los más y entre los menos prestigiosos.

La educación superior generalista tiene un lazo menos estrecho con el mundo laboral. Los estudiantes buscan allí un “nivel”, competencias generales que tendrán que ser convertidas en un conjunto de actividades profesionales que ellos consideran malas; a menudo, esta situación atemoriza a los estudiantes y a sus familias. Desde hace algunas décadas, las carreras generalistas han multiplicado sus títulos de grado y sus maestrías “profesionales”, con el objetivo de atraer estudiantes que temen que una formación demasiado general y universalista no sea de utilidad.

Basta con comparar los destinos profesionales y los riesgos de exponerse al desempleo de los estudiantes, con el de los jóvenes que no asistieron a una educación superior, para ver si los estudios superiores son útiles para aquellos que los cursan. Sin embargo, dentro de la educación superior las brechas en utilidad son extremadamente profundas (Delès, 2013; Nauze-Fichet y Tomasini, 2005). Como consecuencia, hay marcadas diferencias entre la experiencia estudiantil de aquellos que tienen un proyecto profesional confirmado, que saben que su labor académica tendrá una consecuencia profesional y social previsible, aquellos que “estudian por estudiar”, y aquellos que, a veces, prolongan sus estudios con el fin de posponer el momento de enfrentarse con el mercado laboral y, en ocasiones, para disfrutar por un tiempo mayor su libertad estudiantil. De cualquier modo, el sentido de los estudios es ciertamente distinto dependiendo de la influencia de los proyectos profesionales de los estudiantes.

La “vocación”. El peso de la socialización y del modelo de elección racional domina los reflejos profesionales de los sociólogos al punto tal que se termina olvidando la motivación que podría ser esencial para los estudios: el interés intelectual. ¿Existe la necesidad de recordar que para aprender vale la pena estar profundamente interesado en lo que se está aprendiendo? Se puede hablar de “vocación” en la medida en que los estudiantes la evocan en estos términos: estudio esto porque me interesa, porque me forma y me transforma, y porque siento que estoy llevando a cabo mi vocación. (La noción de vocación es claramente una alusión a la concepción de “trabajo como vocación” proveniente de la ética protestante, como un logro personal y moral en una actividad). El amor por la filosofía, la ciencia, la historia, la mecánica o las matemáticas es suficiente para motivar a los estudiantes que eligen estas disciplinas.

Se puede imaginar que la distribución de la vocación es en gran medida aleatoria y que siempre es como los individuos la presentan, como un gusto perfectamente singular y profundo, inexplicable, aun cuando el papel de los encuentros y de los profesores “carismáticos” tiene su impacto. Debido a su dimensión vocacional, la experiencia estudiantil nos recuerda que la universidad ha conservado algo del proyecto de Humboldt a los ojos de numerosos estudiantes. Se estudia porque se cree en la ciencia, en la cultura, en la investigación y, por sobre todo, en la realización de uno mismo a través de la educación superior. En un estudio realizado en 1994, el 50% de los estudiantes dijo haber favorecido la “pasión” en la elección de sus estudios; este porcentaje varía solo un poco en función de las carreras, excepto en derecho y en ciencias económicas, donde descendía al 36% (Dubet, 1994b).

El ingreso a la educación es una prueba para uno mismo, para los propios valores y vocación. El problema en su totalidad proviene de la tensión entre la vocación y la utilidad, ya que es evidente que los estudios más interesantes no son los más útiles, y los estudiantes a menudo deben mediar entre sus pasiones y sus intereses. Un ejemplo francés: numerosos estudiantes escogen las ramas científicas que tienen la reputación de ser las más serias y útiles, aunque declaran no tener afinidad con las ciencias; gran cantidad de estudiantes eligen carreras con un fin profesional, aunque hubiesen preferido carreras más generalistas y más “libres”. En este sentido, la elección de los estudios puede suponer renunciamientos, y la experiencia estudiantil lleva a realizar algunos compromisos (Ball et al., 2001). Durante los primeros años, muchos estudiantes dudan, renuncian o cambian su curso con el fin de descubrir lo que realmente les conviene.

Las vocaciones intelectuales pueden ser desalentadas por el sistema de selección universitaria. Si los “buenos estudiantes” seleccionan su carrera porque poseen los recursos académicos, pero también sociales y financieros que les permiten llevar a cabo la elección, los estudiantes menos “buenos” están a menudo condenados a elegir las carreras proclives a acogerlos, ya sea porque son poco selectivas, por la cercanía con el hogar o porque tienen fama de ser sencillas (Berthelot, 1993). La selección de estudios se convierte así en una selección negativa; se elige lo que queda al alcance, y esto se manifiesta, al menos en Francia, con ausentismo, falta de compromiso y múltiples reorientaciones.

Una combinatoria. La sociología de la experiencia estudiantil invita a comprender las múltiples formas de combinar las diversas motivaciones que estructuran la relación del estudiante con sus estudios. Con respecto a esto, hay que apartarse de una tipología demasiado simplista.

Por supuesto, el mundo universitario mantiene la imagen, el imaginario y la nostalgia del “verdadero” o “buen” estudiante, que interiorizó profundamente los códigos y normas del mundo universitario, que se basa en un proyecto profesional sólido y que tiene gusto por los estudios. Este estudiante construiría su autonomía subjetiva gracias a una vida juvenil densa y crítica; opondría los valores universitarios a las rutinas y el conservadurismo de la institución académica. En el otro extremo de este estudiante ideal e idealizado, se encontrarían los estudiantes capaces de construirse a sí mismos como tales; ellos no se integran en lo que consideran un mundo anómico, no perciben la utilidad de sus estudios, y sus gustos y pasiones están ausentes o desconectados de sus estudios. Así es como los profesores describen a menudo a los alumnos de primer año de carreras no selectivas y masivas.

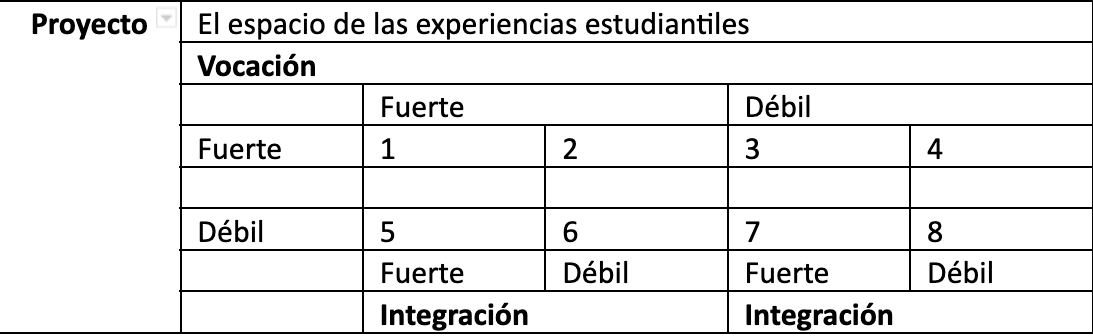

Entre estos dos polos extremos (polo 1 y polo 8 en la tabla a continuación), todas las modalidades de combinatorias son posibles a priori, y constituyen conjuntos difusos entre los cuales circulan los individuos. Circulan tanto más porque la experiencia estudiantil es un recorrido y un proceso de aprendizaje, y porque las experiencias estudiantiles cambian a lo largo de la carrera. Los estudiantes tienen que construirse a sí mismos como estudiantes y recompensar su experiencia, su identidad y su subjetividad. En la mayoría de los casos, las diversas dimensiones de la experiencia estudiantil no se superponen y, a menudo, incluso, se oponen entre sí. Una firme vocación puede construirse en un mundo anómico y desprovisto de una perspectiva profesional precisa (caso 6). Una formación profesional se puede desplegar al margen de todo interés intelectual y en una escuela que integra a sus estudiantes (caso 3). Pero en todos los casos, los estudiantes deben construir una experiencia que nunca está completamente dada. La siguiente tabla (Dubet, 1994b) debería considerarse como una zona de circulación de diversas experiencias estudiantiles, y no como una tipología rígida.

Los marcos de las experiencias

El hecho de que los actores sociales construyan sus experiencias no implica que hagan lo que quieran, y que no haya restricciones sociales y culturales que pesan sobre ellos, que son interpretadas por ellos y sobre las cuales se constituyen a sí mismos como actores y sujetos. Es posible distinguir tres grandes familias de factores, condiciones o restricciones.El primero de estos marcos es la naturaleza de la oferta académica. Todos los sistemas de educación superior son desiguales y segmentados. Pero no todos lo son del mismo modo. Algunos se apoyan en una clasificación de las universidades que depende de su prestigio y de una jerarquía de mecanismos de selección. Otros, como el sistema francés, oponen las Grandes Écoles, que tienen un ingreso altamente selectivo, a las universidades que seleccionan durante el proceso de formación académica. Algunos seleccionan basándose en registros y entrevistas, otros de acuerdo a competencias anónimas. Algunos sistemas son gratuitos, lo que no implica que los estudios no les generen costos a las familias o a los estudiantes, otros son pagos e intentan en su medida establecer una equidad relativa a través de becas y préstamos garantizados por el Estado, como en Gran Bretaña. Hay tradiciones universitarias que valoran la integración de los estudiantes a los campus; otras tradiciones están alejadas de esta dimensión. Por supuesto, todas estas características tienen un gran peso sobre la experiencia estudiantil.

Segundo marco: la experiencia estudiantil no escapa a la naturaleza de las relaciones entre la producción de títulos y los mercados laborales. La fortaleza de las Grandes Écoles francesas y de la mayoría de las universidades prestigiosas proviene del modelo “adecuacionista” que proponen (Verdier, 2010), el cual garantiza el valor de los títulos en segmentos precisos del mercado laboral. Si es difícil y a veces costoso acceder a estas carreras, la utilidad social y profesional de los diplomas está garantizada, y a menudo funciona como una renta. Alternativamente, algunas carreras tienen un lazo muy débil con los mercados laborales, y en este caso, o bien los estudiantes aprueban concursos, hacen tesis y maestrías muy especializadas, o bien tienen que transformar por su cuenta un currículo académico en competencias sociales y profesionales a través de pasantías, “pequeños empleos”, o relaciones sociales (Giret, 2012). El riesgo de descender de categoría es previsto por numerosos estudiantes, por aquellos que temen que su “ascenso” a la educación superior no garantice un ascenso social, y quizás no les impida descender, por aquellos que temen que sus inversiones académicas hayan sido un costo perdido (Duru-Bellat, 2006).

La experiencia académica no está determinada solamente por lo que sucede previo a los estudios, en los mercados laborales, está más bien determinada por lo que sucede antes durante el largo mecanismo de selección académica y, sobre todo, por la naturaleza de las relaciones entre las desigualdades sociales y académicas. Algunos sistemas educativos promovieron la igualdad de oportunidades instalando una educación secundaria relativamente homogénea, al final de la cual los estudiantes se enfrentan a una oferta de educación superior jerarquizada. En otros casos, la orientación de los estudiantes tiene lugar antes, y éstos son preparados de antemano para las carreras superiores que están destinados a estudiar. En algunos sistemas, el valor académico es esencial, aun cuando esto implique una correlación con el origen social –como sucede en Francia–; en otros, el costo de los estudios es un factor decisivo para acceder a diversos segmentos de la educación superior. Los estudiantes no solo no se “producen” del mismo modo, sino que hay grandes diferencias dentro de las disposiciones con las que las sociedades se hacen cargo de las condiciones del estudiante: asignación universal para jóvenes, becas basadas en el mérito y/o las condiciones sociales, garantía pública de los préstamos, oferta de “empleos” en la universidad a través de los cuales sea posible compatibilizar los estudios con un trabajo remunerado. Finalmente, las universidades ponen en marcha políticas para acoger a estudiantes extranjeros, lo que las hace más atractivas. No basta con señalar que las desigualdades sociales tienen un gran peso; aún queda por evaluar cómo pesan las restricciones y cómo las instituciones se hacen cargo de ellas.

Aunque las experiencias estudiantiles son siempre singulares e individuales, el peso de los contextos institucionales y de las condiciones de estudio no es el mismo en todas partes y, al margen de la política de coordinación internacional, se puede reflexionar sobre la existencia de modelos nacionales. Ciñéndonos a Europa, sabemos que no es exactamente lo mismo ser un joven estudiante en Alemania, Inglaterra, Dinamarca, España, Francia, o Suiza (Van de Velde, 2008). A través de las jerarquías académicas, los procedimientos de selección, el financiamiento de los estudios, y los tipos de lazos con los mercados laborales, cada sistema moviliza y ejecuta concepciones de justicia (Goastellec, 2008). En cada país, los sentimientos de justicia experimentados por los estudiantes provienen de dichos marcos de justicia, y enfatizan los puntos débiles de esas concepciones.

Como mostró Nicolás Charles (2015), dependiendo del país, el apoyo a los estudios y las facilidades de financiación revelan una concepción específica de igualdad, de mérito y de autonomía de los individuos (Esping Andersen, 1999). Los procedimientos de selección estudiantil en diversos sistemas revelan también principios de justicia, en particular, concepciones del mérito. Los principios de justicia no solo no están definidos del mismo modo en los países comparados, sino que su sintaxis y su jerarquía varían en las sociedades. La definición del valor y la utilidad de los títulos está a su vez basada en asuntos de justicia. Como resultado, la experiencia de los estudios se inscribe entre itinerarios de mudarse lejos del hogar, y pequeños empleos que son profundamente distintos en los países señalados. Estos principios y arreglos están tan fuertemente interiorizados, que la crítica social es una crítica endógena. En realidad, la crítica se despliega en el marco de justicia dominante en cada país; los estudiantes cuestionan menos los modelos de justicia de lo que se quejan de sus deficiencias y de la distancia entre los modelos y los hechos.

Mientras que las universidades y los académicos a menudo sienten nostalgia por un estudiante capaz de interiorizar rápidamente las normas y las tradiciones académicas, un estudiante consciente de la utilidad de sus estudios y que lleva a cabo una vocación intelectual, esta figura estudiantil sobrevive solamente en los establecimientos más prestigiosos. La masificación de la educación y la diversificación de la oferta universitaria han multiplicado las formas de ser un estudiante. Además, cuando la oferta institucional y la demanda de la carrera no coinciden “espontáneamente” como lo hacían poco tiempo atrás, los estudiantes están “obligados” a construir sus experiencias por sí mismos y a atribuirle un sentido a sus estudios. En lugar de medir de manera incesante la distancia entre el estudiante ideal y los estudiantes tal como son, ya sea para rechazarla o denunciarla como una injusticia, es mejor intentar comprender cómo los estudiantes construyen sus experiencias, con el fin de ayudarlos a superar los desafíos que enfrentan. Desde este punto de vista, el análisis de las restricciones que pesan sobre los actores y las comparaciones razonadas, por más difíciles que sean debido a la heterogeneidad de los sistemas de educación superior, pueden permitir comprender las dificultades a través de las cuales los estudiantes se forman y se socializan a sí mismos y, mucho más allá, los sujetos de las sociedades modernas en las cuales las instituciones pesan menos que las carreras y las subjetividades.

NOTAS

* Traducción a cargo de: Verónica Malvina Kicinski (Universidad Nacional de La Plata). Revisión de la traducción: Dr. Marcelo Prati (Universidad Nacional de La Plata)

1 Nota de la traducción: la Internacional Situacionista fue una organización social revolucionaria integrada por artistas e intelectuales de vanguardia, que tuvo vigencia en Europa entre fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1970. Internacional Situacionista (2023, marzo, 31). En Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Situacionista